钱仓山隧道下穿工程监测与评估

>钱仓山隧道下穿工程监测与评估

一、成果简介

南山下隧洞是其中的一条隧洞,该隧洞设计下穿温福铁路钱仓山隧道(见图1),平面上接近垂直交叉,夹角约为 ,两隧道交叉点南山下隧洞桩号为1+641.406,隧洞中线的标高为-4.979m。钱仓山隧道底距南山下隧洞顶的距离为14.4m。

,两隧道交叉点南山下隧洞桩号为1+641.406,隧洞中线的标高为-4.979m。钱仓山隧道底距南山下隧洞顶的距离为14.4m。

在钱仓山隧道土建工程完工,二次衬砌完成,进入铺轨阶段时,南山下隧洞开工建设,由于南山下隧洞下穿钱仓山隧道,采用钻爆法开挖,且距离近。这将引起上部钱仓山隧道围岩应力重新分布,引起隧道围岩与衬砌结构变形;南山下隧洞钻爆法掘进产生的爆破振动也会对建成的钱仓山隧道产生影响。因此,为确保已建成的钱仓山隧道结构安全和正常通车运行,在南山下隧洞施工期间,对钱仓山隧道结构变形、应变、爆破振动和地下水动态变化进行监测与评估。

本项目对钱仓山隧道爆破震动、衬砌表面变形、地表沉降、衬砌状况等进行了全面监测,分析研究了监测结果,据此得出以下结论。

(1)南山下隧洞开挖对钱仓山隧道的影响有爆破震动、应力重新分布及衬砌变形、地表沉降、衬砌开损及渗漏水四个方面,其中爆破震动最为显著。监测结果表明,除爆破震动有3次超标外,各项监测指标均控制在容许范围内。南山下隧洞开挖未对钱仓山隧道造成损害或永久不良影响。

(2)爆破震动监测

综合考虑构筑物的重要性、围岩状况、断面大小、深埋大小、爆源方向、地震振动频率等因素。本次监测确定安全允许振速为5cm/s,能够确保钱仓山隧道的结构安全。监测有3次超过5cm/s,但超限量不多,次数少。监测、理论分析和现场观察表明,南山下隧洞的开挖爆破未对钱仓山隧道造成影响。

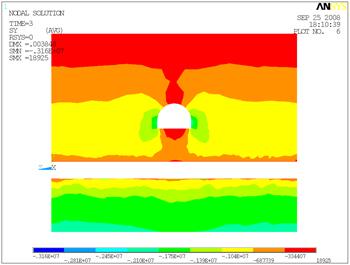

① 根据测试数据,线性回归分析得到适用于钱仓山隧道监测区的爆破振动速度公式为:

② 在爆破震源距离测点较远时,振动的主要影响因素是距离,距离越近,振动速度越大,炸药量影响不大;而爆破震源距测点较近时,振动的主要影响因素是炸药量,炸药量越多,最大装药量越大,振动速度越大,距离影响不大。爆破振动在某处产生的振动速度与距离、装药量之间关系并不是简单地满足萨道夫斯基公式,还与振源所在地质条件及结构物的构造有关。监测所得的数据具有离散性,故而要在不同的断面不同的测点反复监测,根据施工进度和前期实测数据及时调整,在实测振速较大的监测断面和测点处要重点进行监测。

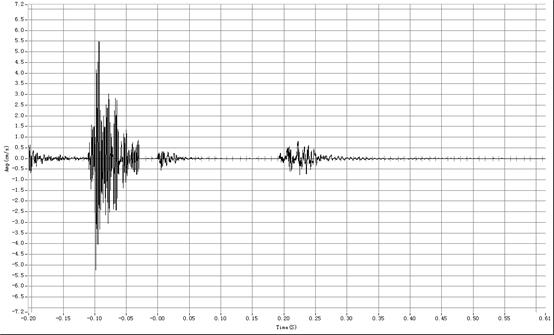

③ 对监测数据进行功率谱分析,结果表明钱仓山隧道监测振动频率范围在50~700HZ之间,多数振动频率集中在300~600HZ之间。南山下隧洞爆破开挖,其爆破振动频率比一般爆破振动频率较高,而一般建筑物和构筑物的振动频率较低,多为几赫兹到几十赫兹,因此,本次爆破振动的频率较高,对保证钱仓山隧道结构的安全是有利的,不会发生共振现象。

④ 测试数据表明,在交叉点前后30~40m采用导硐先行,预留光爆层的光面爆破方案,对降低爆破震动效果显著。导硐爆破时岩石夹制作用较大,爆破能量转化为地震波的能量较大,爆破振动速度大;光爆层爆破时,增加了自由面,岩石夹制作用小,爆破振动速度明显降低。

(3)监测表明,南山下隧洞开挖引起钱仓山隧道变形量很小,趋于稳定的时间短,对钱仓山隧道的影响控制在设计允许范围内。钱仓山隧道拱顶下沉最大值为1.3mm(DK49+880断面处);周边收敛变形变形量最大值为4mm(DK49+867断面2#测线处),变形最大值出现在交叉里程稍偏钱仓山上行线处,反映了沿南山下引水隧洞轴线处影响最为显著。

(4)监测表明,南山下隧洞开挖引起的地表沉降最大值为0.3mm(DK49+859测线处),地表沉降变化量微小,变化增长缓慢,趋于稳定的时间短,达到了保证山体稳定的工程目标。

(5)南山下隧洞施工期间,钱仓山隧道衬砌结构变形量极小,趋于稳定的时间短,衬砌状况稳定,表面无开裂、裂缝出现;只在监测里程内,隧道衬砌施工缝内的填充物在爆破时有掉碴现象。南山下隧洞施工期间,钱仓山隧道未出现湿渍、渗水等现象。

(6)南山下隧洞施工中,对钱仓山隧道的影响进行了全面、系统的连续监测,监测结果及时反馈给施工单位,指导施工单位调整隧洞开挖方案、施工工艺和钻爆设计,实现了信息化施工,取得了良好的工程效果。

二、合作单位

沿海铁路浙江有限公司、上海天佑工程咨询有限公司。

三、图片

图1 钱仓山隧道

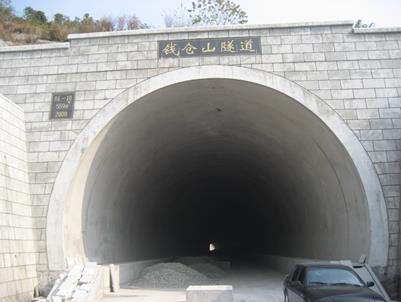

图2 南山下隧洞出口地质纵断面图

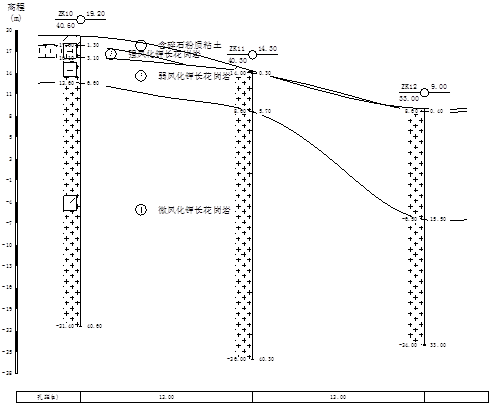

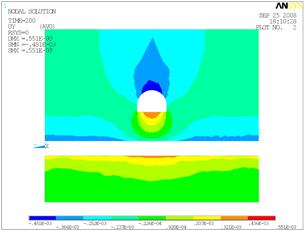

图7 南山下引水隧洞开挖后竖向位移图

图8 现场已粘结传感器

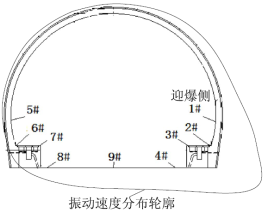

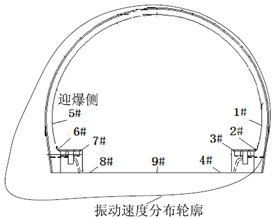

图9 各测点传感器与仪器进行连接 图10隧道下行为迎爆侧时振速分布示意

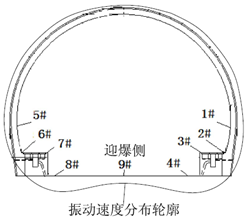

图11 隧道上行为迎爆侧时振速分布示意图 图12 隧底为迎爆侧时振速分布示意

图13 导硐先行预留光爆层(上行) 图14 导硐先行预留光爆层(下行)

图15 2#测点监测振动波形(2009年2月23日9时)

图16测点布置实际效果图

图17 全站仪非接触量测 图18 全站仪隧洞内非接触量测